人的自我有5个组成部分。机器现在已经具备了其中3个。那么,人工意识离我们还有多远呢?它又能揭开哪些关于我们人类自身的秘密呢?

什么是自我?17世纪,勒奈·笛卡尔曾说过:「我思,故我在。」他把自我看成一个恒常不变的物体,是存在的本质,在此之上才能建立起世界观。而其他人则有完全不同的见解。比如一百多年后,大卫·休谟辩称,根本没有「简单而持续」的自我,只有流动的经验。休谟的观点与佛教中的「无我」有异曲同工之妙。「无我」这种思想认为,不变的自我只是一个幻觉,也正是我们烦恼和痛苦的来源。

今天,越来越多的哲学家和心理学家都赞同,自我意识只是一个幻觉。尽管我们都同意几百年前那个把「自我」看做存在的本质、并认为它恒常不变的观念是错误的,但现在依然还有很多需要解释的地方。比如,我们如何将自己的身体与周围世界区分开?为何我们总是通过一个特定的视角来经历事情(一般来说,这个视角位于我们大脑的某个地方)?你如何将自己放入对过去的记忆以及对未来的想象中?为什么我们能够站在他人的角度思考问题?我相信,过不了多久,科学就能回答其中的大部分问题了。

一个很重要的洞见是,自我不应该被看做是一种本质(essence),而是一组过程。这个过程就像一部正在体内运行的虚拟机,和一个程序在计算机中运行时的状态一样。同样的,大脑活动的一些模式,构成了一系列的过程,从中产生了人类的自我。这符合休谟的直觉:如果你停止思考,自我就消逝了。比如说,当你进入梦乡时,那个由一系列大脑活动而产生的「你」,将不复存在。但是,当你从梦中醒来,这些过程又在当初戛然而止的地方重新激活,产生了主观上的连续性。

这种「自我产生于一组过程」的思想,启发了我和我的同事。我们相信,这个过程能在机器人中重建。把它拆解成一个个零件,然后再一个个组装起来,从中能让我们学到更多关于「自我」的知识。这是一个正在进行中的合作项目,其中的科学家来自欧洲的几个研究所。不可否认,我们仍有很长的路要走,但是我坚信,我们一定能创造出一个人工自我意识,如果不能,它至少能拥有最基本的智慧。我们相信,我们的工作有助于解决一些关于自我意识的核心问题——它感觉起来是如此真实,但是,当你聚精会神地对它屏息凝视,它又仿佛消融于无物。

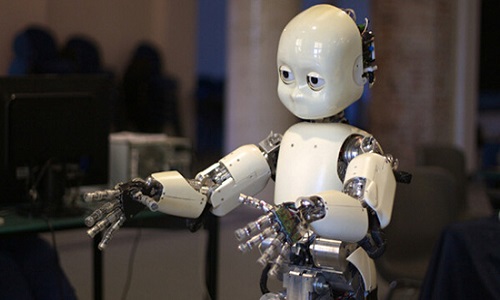

来见见iCub吧!这是目前最先进的人形机器人(humanoid robot ),我们正在它身上创造自我意识。这个小机器人拥有视觉、听觉和触觉,还拥有本体感受(译者注:本体感觉是指肌、腱、关节等运动器官本身在不同状态(运动或静止)时产生的感觉,例如,人在闭眼时能感知身体各部的位置),并能协同运行身上的53个关节。它会说话并与周围的世界互动,还能通过学习来改善表现。目前,全世界共有30个这样的iCub机器人,分布在世界各地的实验室里。在我们这里,也就是谢菲尔德机器人实验室(Sheffield Robotics),我们的iCub的头上装有一个控制系统,这样它可以像你和我一样「思考」。在过去的4年中,我们一直在尝试让它拥有自我意识。

要将自我意识植入机器人的大脑,首先我们要考虑的是如何将它拆解开。人类的自我意识由什么组成?成人、婴儿甚至动物如何识别和估量自我的各个方面?这些问题,哲学、心理学和神经科学提供了不同的视角。我们的尝试开始于心理学,但随着神经科学的发展,我们逐渐开始理解大脑活动是如何产生了心理上的自我。

现代心理学的奠基人之一威廉·詹姆斯(William James)认为,自我由「主我」(I)和「客我」(me)组成。「主我」由自我的经验构成(译者注:主动的自我,进行中的意识流),而「客我」则是你对自身的一些认识(译者注:作为思维对象的自我,被注意、思考或知觉的客体)。20世纪90年代,现代认知心理学的先驱乌利齐·奈瑟尔(Ulric Neisser)进一步推进了这一观点。他提出了自我的5个关键方面:生态或物理环境中的自我(the ecological or physically situated self)、人际认知的自我( the interpersonal self)、引申的自我(the temporally extended self)、观念性的自我(the conceptual self)和私自性的自我(the private self)(见文章底部的「自我的5个方面」)。奈瑟尔的理论并不是一锤定音的结论,但它源于对人类认知发展的理解,这是笛卡尔和休谟这种传统哲学家所不具备的。它还让我们瞥见了一些不可或缺的线索,有助于我们一步步构建起人工的自我意识。

在创造机器人自我意识的路上,我们进行得如何呢?这里,我们使用了一种方法,称为神经机器人(neurorobotics)。也就是说,我们在设计中,吸收了真正的大脑运作的方式。我们设计的iCub控制系统,模拟了哺乳动物大脑中的关键过程。这些过程之间的交互,由分布式自适应控制(distributed adaptive control)支配。这个控制系统的开发者是我的同事保罗·维斯舒尔(Paul Verschure),他在位于西班牙巴塞罗那的加泰罗尼亚研究所工作。这个系统是以大脑的认知结构为模型建立起来的。

如果我们要着手建立一个模拟人类的生态自我的过程,关键在于意识到自己的身体以及它如何和世界互动。 iCub 要实现这点,需要一个内部的「身体图式」,这一模型将物理部件和身体姿势联系起来。其他机器人学家可能会直接为「身体图式」编程,但我们不这样,我们赋予iCub自行解决的能力。它进行一些微小随机运动,并观察行为后果,从中学习。人类在子宫内和婴儿早期展现出相似的探索行为,术语叫做 motor babbling(motor babbling机器人将虚拟的复杂行为和视觉听觉反馈联系起来,这样当它输出行为时会预期到感官反馈)。这类似于婴儿学习够拿物件和学话的过程),这意味着人类以大致相似的方式了解自己的身体。

利用这种方法,意大利热那亚的意大利技术学院的Giorgio Metta及其同事们正在试图训练 iCub在自己和他人之间做出区分,这正是生态自我的一个基本方面。motor babbling 程序还让机器人学习如何摆出特定的既定姿势。将这种身体模型和对附近和表面物件的了解相结合,使得 iCub能够在不碰撞东西的情况下四处行动。

然后就是暂时扩展自我。关于这一点我们可以在一个叫N.N.的男人身上寻求一些真知灼见,在20世纪80年代的一场事故后,他失去了形成长期记忆的能力。他大脑受到了损伤,因此完全无法进行预计。他描述道,试图想象自己的未来就「像在湖中心游泳。你没有借力的东西,你什么也干不了。」失去过去的同事,N.N.也失去了未来。他维持着完整的生态自我,但这个自我被围困在「现在」。

这种时间观念也为我们的机器人带来了一个难题。尽管我们可以将其所有的感官输入转移到硬盘中,iCub得能够决定如何最好地利用信息以理解当下。里昂法国国家健康医疗研究所的Peter Dominey 的研究团队已经解决了这个问题。他们以一种特殊的方式编码 iCub和物件和他人的互动,这样就能让它更清楚地理解和当下情景的联系。但是这个模型运用的是标准计算技术,因此我们正和他们展开合作以创建一个神级机器人版本。这将直接模拟大脑各区的处理过程,例如海马区,海马区在创造人类自我记忆方面发挥作用。

最近的脑成像研究证实了我们从N.N.的经历中了解到的事情:支持我们追忆往事和畅想未来的能力是源于相同的大脑系统。我们希望暂时扩展自我模型 iCub,使其能够借助过去的语境更好地理解当下体验。这个接下来又能够增进其预测未来会发生什么的能力。

将自我视作一系列过程,很显然这些过程是相互连接的。例如,人际认知的自我(interpersonal self)的一个重要方面就是移情(同理心),这源自设身处地的能力。人类之所以能做到这点,一种可行的办法是,在心里模拟自己身处他人所处情形下的感受,生态自我(ecological self)是这一模型的基础。也就是说人际认知的自我可能源自生态自我。但是还需要什么?我们认为一个重要的基石是通过模仿学习的能力。

你能够用自己的身体图式阐释他人行为,这部分归功于镜像神经元,当你进行特定行为或者你看到别人进行这一行为时,你大脑中的这些细胞就会活跃起来。基于这一原理,伦敦帝国理工学院的Yiannis Demiris将iCub的 motor babbling程序扩展成为模仿学习系统。结果,iCub仅靠观察别人就能迅速习得新的手势,或者意识到游戏或者解谜中某些行为的后果。这一系统还将进一步扩展以实现移情,这样 iCub就能识别并反射他人的动作和情绪状态了。

还有很多事情要做。相比于人类大脑里面发生的事情,我们生态自我、人际认知的自我、引申的自我的模型毫无疑问是简陋的。我们还要解决观念中的自我和私自性的自我的问题,这能让iCub知道它是什么,或者说它是谁,并且意识到它拥有不为人知的内心世界。

当我们准备将iCub的自我处理功能做的更加真实时,有一些人类的特征我们并不想模拟。我认为机器人被设计的初始动机和目标都是很明确的,不应该允许它们像人类一样衍变。

iCub对于语言的有限理解局限了我们的进程。尽管机器人可以语音识别,但是这和理解语言大不相同。后者需要把词语与行为和物体联系起来。我们在里昂的同事正在做一个神经机器人来解决这个问题,但至少目前来看,iCub只能在少数几个话题上进行对话,就仿佛在和你做游戏一般。

这就说明了,我们能看到这种机器人潜在的实用性。生态自我使我们的iCub更安全的在我们身边。暂时扩展的自我使它记住过去,预期未来。社交自我使它懂得和预测人类的需要和行为。这样的机器人可以与人一起在很多领域工作,例如制造业,搜救与照顾残疾人。

你可能会说,我们的模型不具备至关重要的一环:那个詹姆斯理论中最中心的「主我」, 也称为意识。这其中一种可能是当其他的自我都具备的时候这个「我」就会自然产生。换句话说,它可能有在相应配置的自我处理过程中自动产生,而不是单独存在的。回到佛教思想中的自我幻象,当你剔除组成这一切的各个要素,可能会走向虚无。

但它到底是人吗?

我们关于自我的想法与「生而为人」的意义紧紧相联。你能想象么,也许有一天我们会认为一个拥有自我意识模拟的机器人是拥有人格的。在17世纪,哲学家John Locke把一个人定义成一个有理性,可以交流、理解信仰、渴望和意图、能处理关系、可以为行为负责的个体。Tuft大学的现代哲学家Daniel Dennett基本同意这个观点,但是需要加一个重要条件。一个人被其他人也当成人时,也就意味着我们同样把人格赋予给了其他人。

注意,Locke和Dennett 都没有说人是生物体。即使这样,我们的iCub还是不能满足所有的条件。它已经拥有有理性,会使用语言,有信仰和意图,能建立人际关系。我们甚至还可能想去评判它行为的合理性。但是,它还没有一整套的与人类交流的处理过程,所以我们也不能肯定它的心境是和我们相近的。它也不是一个道德体—和我们一般想象的不同—因为他不根据价值观进行选择。

尽管这样,我们每天所体现的人格与直接印象有更接近,而不是一些毫无生机的哲学上的概念。正如Dennett所说,人格部分体现在旁观者的眼里。所以,当我们与iCub交流时,我们自然会觉得我们的一言一行都在塑造一个全新的人,而并非是机器人。有时候,它甚至让我有种家的感觉。

不同「自我」(self)的解释

心理学家乌利齐·奈瑟尔(Ulric Neisser)的多层面描述自我为机器人提供了模仿的目标。

Ecological self,生态或物理环境中的自我—拥有观点,把你和其他人分开,对身体所有部位有感觉。

Interpersonal self Self-recognition,人际认知的自我—自我意识(照镜子),把其他人当成像你一样的个体;对他人有同情心。

Temporally extended self,引申的自我—对自我的过去和将来拥有意识。

Conceptual self,观念性的自我—自我认知;能讲出自己的故事,目标,动机和价值观。

Private self,私自性的自我—一系列的意识,意识到你的内心生活。

Tony Prescott是英国Sheffield大学神经识别专业的教授,Sheffied机器人项目的领导者。

(原文引自http://www.donews.com/idonews/article/6094.shtm)